悬挂

悬挂

有什么用?

• 缓和不平路面带来的颠簸,保证乘员的舒适性。

• 连接车桥和车架,传递车轮和车身之间的力和力矩,如支撑力、驱动力和制动力等。

扩展阅读:

悬挂按照导向机构可分为独立悬挂和非独立悬挂两类。

非独立悬挂

• 左右车轮和车桥是一个整体。

• 左右轮在弹跳时会相互牵连,轮胎角度的变化量小使轮胎的磨耗小。

• 车身高度降低时不容易改变车轮角度,使操控的感觉保持一致。

• 构造简单,制造成本低,容易维修。

• 占用的空间较小,可降低车底板的高度。

• 左右车轮不能单独跳动,降低乘坐的舒适性 。

• 因构造简单使设计的自由度小,操控的稳定性较差。

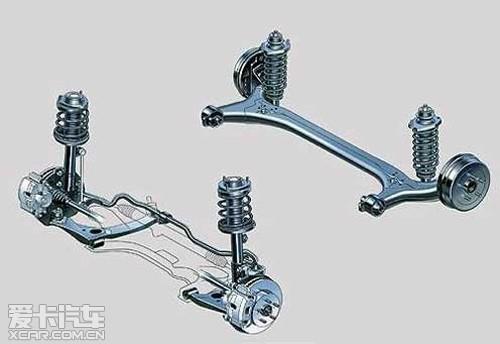

独立悬挂

• 左右车轮单独跳动,互不相干,能减小车身的倾斜和震动。

• 质量轻,减少了车身受到的冲击,并提高了车轮的地面附着力。

• 可以使发动机位置降低,汽车重心也得到降低,从而提高汽车的行驶稳定性。

• 结构复杂、成本高、维修不便,同时会侵占一些车内乘坐空间。

• 按结构的不同,独立悬挂系统又可分为横臂式、纵臂式、多连杆式、烛式以及麦弗逊式等。

从控制力的角度来分,则可把悬挂分为被动悬挂、半主动悬挂和主动悬挂三大类。

被动悬挂

一般的汽车绝大多数装有由弹簧和减振器组成的机械式悬挂。由于这种常规悬挂系统内无能源供给装置,悬挂的弹性和阻尼参数不会随外部状态而变化,因而称这种悬挂为被动悬挂。这种悬挂虽然往往采用参数优化的设计方法,以求尽量兼顾各种性能要求,但在实际上由于最终设计的悬挂参数是不可调节的,所以在使用中很难满足高的行驶要求。

半主动悬挂

半主动悬挂可视为由可变特性的弹簧和减振器组成的悬挂系统,虽然它不能随外界的输入进行最优控制和调节,但它可按存贮在计算机内部的各种条件下弹簧和减振器的优化参数指令来调节弹簧的刚度和减振器的阻尼状态。半主动悬挂又称无源主动悬挂,因为它没有一个动力源为悬挂系统提供连续的能量输入,所以在半主动悬挂系统中改变弹簧刚度要比改变阻尼状态困难得多,因此在半主动悬挂系统中以可变阻尼悬挂系统最为常见。半主动悬挂系统的最大优点是工作时几乎不消耗动力,因此越来越受到人们的重视。

主动悬挂

主动悬挂是一种具有作功能力的悬挂,通常包括产生力和扭矩的主动作用器(油缸、汽缸、伺服电机、电磁铁等)、测量元件(如加速度、位移和力传感器等)和反馈控制器等。因此,主动悬挂需要一个动力源(液压泵或空气压缩机等)为悬挂系统提供连续的动力输入。当汽车载荷、行驶速度、路面状况等行驶条件发生变化时,主动悬挂系统能自动调整悬挂刚度(包括整体调整和各轮单独调整),从而同时满足汽车的行驶平顺性,操纵稳定性等各方面的要求,其优点可归纳为如下几个方面:

(1)悬挂刚度可以设计得很小,使车身具有较低的自然振动频率,以保证正常行驶时的乘坐舒适性。汽车转向等情况下的车身侧倾,制动、加速等情况下的纵向摆动等问题,由主动悬挂系统通过调整有关车轮悬挂的刚度予以解决。而对于传统的被动悬挂系统,为同时兼顾到侧倾、纵摆等问题,不得不把悬挂刚度设计得较大,因而正常行驶时汽车的乘坐舒适性受到损失。

(2)采用主动悬挂系统,因不必兼顾正常行驶时汽车的乘坐舒适性,可将汽车悬挂抗侧倾、抗纵摆的刚度设计得较大,因而提高了汽车的操纵稳定性,即汽车的行驶安全性得以提高。

(3)先进的主动悬挂系统,还能保证在车轮行驶中碰抵砖石之类的障碍物时,悬挂系统在瞬时将车轮提起,避开障碍行进,因而汽车的通过性也得以提高。

(4)汽车载荷发生变化时,主动悬挂系统能自动维持车身高度不变。在各轮悬挂单独控制的情况下,还能保证汽车在凸凹不平的道路上行驶时,车身稳定。

(5)普通悬挂在汽车制动时,车头向下俯冲。而装有某些主动悬挂系统的汽车(如沃尔沃740型小轿车)却不存在这种情况。制动时,该车尾部下倾,因而可以充分利用后轮与地面间的附着条件,加速制动过程,缩短制动距离。

(6)装有某些主动悬挂系统的汽车在转向时,车身不但不向外倾斜,反而向内倾斜,从而有利于转向时的操纵稳定性。

(7)主动悬挂可使车轮与地面保持良好接触,即车轮跳离地面的倾向减小,保持与地面垂直,因而可提高车轮与地面间的附着力,使车轮与地面间相对滑动的倾向减小,汽车抗侧滑的能力得以提高。轮胎的磨损也得以减轻,转向时车速可以提高。

(8)在所有载荷工况下,由于车身高度不变,保证了车轮可全行程跳动。而传统的被动悬挂系统中,当汽车载荷增大时,由于车身高度的下降,车轮跳动行程减少,为不发生运动干涉,不得不把重载时的悬挂刚度设计得偏高,因而轻载时的平顺性受到损失。而主动悬挂系统则无此问题。

(9)由于车身高度不变,侧倾刚度、纵摆刚度的提高,消除或减少了转向传动机构运动干涉而发生的制动跑偏、转向特性改变等问题,因而可简化转向传动机构的设计。

(10)因车身平稳,不必装大灯水平自调装置。

主动悬挂系统的主要缺陷是成本较高,液压装置噪音较大,功率消耗较大。

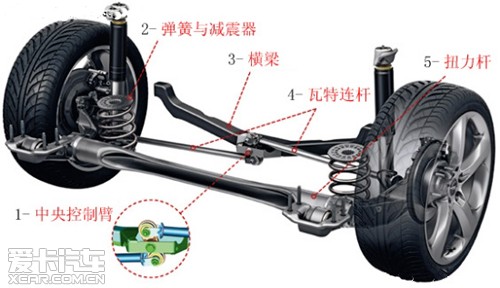

扭力梁式悬挂

有什么用?

• 结构简单,传力可靠。

• 对细小的震动能够较好地过滤。

不足:

• 舒适性较差,两轮受冲击震动时会互相影响,对大坑洞的反应会比较生硬。

代表车型:

之所以能够被广泛应用主要原因还是因其结构简单、成本低廉,同时由于所占面积小,可以腾出更多的车内空间,这点非常适合对于操控性要求不高的家庭车。目前扭转梁的结构使用车型非常广泛,其中最有代表性的也是最著名的是丰田卡罗拉。

原理:

纵臂扭转梁式非立悬架是专为后轮设计的悬架结构,它的组成构成非常简单:用粗壮的上下摆动式拖臂实现车轮与车身或车架之间的硬性连接,再用液压减震器和螺旋弹簧来实现软性连接,以达到吸震和支撑车身的作用,而圆柱形或方形扭转横梁连接至左右车轮。

从其构造来看,由于左右纵摆臂被横梁连接,因此该悬架结构还保持着整体桥式悬架的特性,这就使得纵向拖臂所连接的车轮在运动过程中外倾角不会发生变化,因此会使前轮出现转向不足的现象,不过连接左右纵臂的横梁在连接处可转动,这便在一定程度上让左右车轮在小范围内分别运转而不干扰到另一侧车轮。

扭力梁式非独立悬架系统是目前国内继麦弗逊式悬架之后被用及最多的悬挂系统,这种悬架类型都被用在后轮上。基本原理是将非独立悬挂的车轮装在一根整体车轴的两端,这样当一边车轮运转跳动时,就会影响另一侧车轮也作出相应的跳动,再由平衡杆的作用使得车辆保持平稳。但是这种悬架的缺点也比较明显,由于左右车轮被固定在了同一根扭力梁上,所以它们在运动时会相互牵扯,因此使用这种悬架的车型在操控性与舒适性上都比较差。

扩展阅读:

在小型汽车后悬挂上运用得非常普遍的扭力梁,通常被归类到“半独立”的类别。严格来说,从汽车工程的角度来看,扭力梁悬挂的导向机构就是一整块左右轮共用的“H”形或“C”形的构件,形式上与硬轴式悬挂类似。只不过它运动时,左右两侧的拖臂,会因为扭力梁本身有些许的弹性,而使左右轮的动作有一定的独立度。由于车轮的导向机构是拖臂式,因此主销前倾角的变化规律与算作独立悬挂的拖曳臂相同。因此,扭力梁所谓的“半独立”,是来自于扭力梁本身的弹性,一旦将扭力梁的结构进行加固,也就意味着这些许的弹性也没有存在的空间,如果扭力梁不能有轻微的形变,也应该被称为非独立悬挂了。

扭力梁的性能

在CTCC赛场上,海马Z1车队的赛车未必是马力最大的,但弯道上的实力令其他车队望而生畏,这就是因为1600CC组别的赛车,除了海马车队以外,其他的赛车都是使用扭力梁式后悬挂,因此在弯道方面输给了“类麦佛逊”的海马赛车。扭力梁占用底盘空间少,对于需要“小车身大空间”的小型车种而言,其紧凑的结构有着无比的吸引力。不过其行驶性能就强差人意了,由于其运作方式接近非独立悬挂,因而无论是滤震性还是操控性,都远不及传统的独立悬挂。此外,在转弯时,扭力梁会因为左右侧的差动,而使得后轮与前轮“较劲”,转向性能较差。而且由于扭力梁是整体式的,轮子的主销内倾、主销后倾(调节扭力梁高度可以改变)以及束角等参数,无法通过常规性手段来主动更改,操控性方面,可塑性也相当有限。说白了,扭力梁的存在价值,也就是“省地儿”。

扭力梁的趋势

在2011上海国际车展上,德国的知名汽车零部件制造商就展示了新设计的扭力梁后悬挂总成。一般的扭力梁后悬挂,后轮的制动桥、车轮轴承全都集成在扭力梁的臂上。而ZF所展示的新技术,则是把扭力梁与后轮Hub独立开来,也就是说,后轮的Hub是一个半活动部件,被固定在扭力梁上。可以通过改变Hub的固定点,来修改后轮的静态定位数值。这对于改善扭力梁行驶性能,尤其是弯道性能,可以通过调整前束、主销内倾等参数来改善。不过,对于成本低廉的传统扭力梁悬挂,新技术的量产成本,会是一个影响车厂是否采用的关键因素。

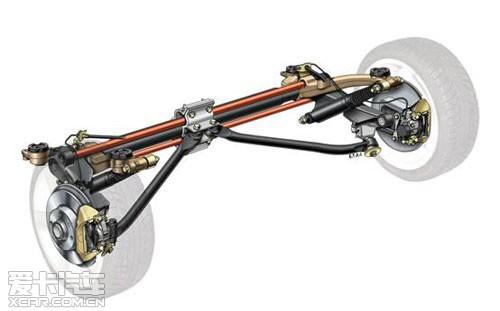

拖拽臂

有什么用?

• 结构、装配简单,制造成本低。

• 悬架整体所占用空间也相对较小,左右两车轮的空间较大。

• 摩擦小,车身的外倾角没有变化,避震器不发生弯曲应力。

不足:

• 承载性能差、抗侧倾能力较弱、减震性能差、操控性舒适性均有限。

• 无法提供精准的几何控制,刹车时除了车头较重会往下沉外,拖曳臂悬挂的后轮也会往下沉平衡车身。

误区:

不同厂家对这种悬挂的称谓不同:如:纵臂扭转梁独立悬挂,纵臂扭转梁非独立悬挂,H型纵向摆臂悬挂等等。归根结底他们都是同一种悬挂结构——拖曳臂式悬挂,只是调教稍有不同。

拖曳臂式悬挂本身具有非独立悬挂的缺点但同时也兼有独立悬挂的优点,在拖曳臂式悬挂的设计过程中,横梁在纵臂上的安装位置不同其表现出来的性能会非常的大,若横梁安装越靠近纵臂与车身的连接点,车子的舒适性就会越好但转弯时的侧倾也会大些。若横梁的安装在越靠近纵臂接近车轮中心,舒适性能会大打折扣,表现出来的特性则是以通过性和承载性为主,也更接近整体桥的设计。

代表车型:

拖曳臂式悬挂系统是专为后轮设计的悬挂系统,像标致车系、雪铁龙车系、欧宝车系等欧洲轿车比较喜欢采用这种悬挂系统。拖曳臂式悬挂系统的最大优点是左右两轮的空间较大,而且车身的外倾角没有变化,避震器不发生弯曲应力,所以摩擦小,乘坐性佳,当其刹车时除了车头较重会往下沉外,拖曳臂悬吊的后轮也会往下沉平衡车身,而其缺点是无法提供精准的几何控制,不过如果调校得当,可以用最少的成本和空间达到最好的效果,所以现在的小车多采用这种形式的后悬挂。

原理:

拖曳臂式悬架是专为后轮而设计的悬架结构,它的构成非常简单——以粗状的上下摆动式拖臂实现车轮与车身或车架的硬性连接,然后以液压减震器和螺旋弹簧充当软性连接,起到吸震和支撑车身的作用,圆柱形或方形横梁则连接左右车轮。从拖曳臂悬架的构造来看,由于左右纵摆臂被横梁连接,因此悬架结构依旧还保持着整体桥式的特性,这也就使纵向拖臂所连接。

拖拽臂式悬挂的车轮在动态运动中外倾角不会发生变化,由此会使前轮出现转向不足,所以拖曳臂后悬无法为车身的精确操控提供良好的保障。不过可喜的是,连接左右纵臂的横梁在连接处为可转动式,在一定程度上可让左右车轮在小范围的空间内自由跳动而不干扰到另一侧车轮。

拖曳臂悬架左右纵臂被一根横梁相连,因此它在某些特性上与整体桥式悬架有相似之处。打个比方,假设一辆装备拖曳臂后悬的紧凑型轿车经过短波路面,由于左右后轮有横梁相连,所以左右两侧车轮都会同时随起伏不平的路面抖动,尽管液压减震器和螺旋弹簧能吸收掉部分震动,但由于后悬的整体性,剩余的无法过滤掉的震动还是不可避免地会传入车厢,因此乘坐者会感到一定的不适,这种不适说得直白点就是比较颠。如果此时后轮装备的是多连杆悬架,左右后轮就可以分别随着各自的连接杆进行上下运动,不会因为中间的横梁而互相干扰,那么舒适性也将大大提高。

舒适性如此,在操控性上你更是别指望拖曳臂会带给你莫大的惊喜。在动态运动尤其是高速转向中,车身随惯性会产生一定的侧倾,前面我们提到由于纵向拖臂所连接的车轮在转向中不会发生外倾角变化,由此会造成前轮的转向不足,所以拖曳臂悬架给人的感觉是极端操控状态下可控性较差,后轮反映较迟钝。其实这也与左右纵臂(车轮)被横梁连接有关,因为转向时车身会侧倾,而弯道内侧车轮会在减震器和弹簧的伸展下尽量保持与地面的接触,左右车轮受力不均会影响到动态操控性。有两种方案倒是可以解决这一问题,一种是更换更为先进的多连杆悬架,另一种则是导入后轮随动转向功能。

扩展阅读:

尽管拖曳臂式悬架的结构非常简单,构成部件也非常少,但是它却可以分为半拖曳臂式和全拖曳臂式两种类型。

所谓半拖曳臂式,就是指拖臂平行或适当倾斜于车身,拖臂的前端连接车身或车架,后端连接车轮或车轴,拖臂可以随减震器和螺旋弹簧实现上下摆动。通常半拖曳臂式悬架结构相对简单,制造成本低,在国内常见的微型车或紧凑型轿车如奥托、夏利、波罗以及飞度上都可以见到。而全拖曳臂式,就是指拖臂安装于车轴上方,连接臂由后向前延伸,通常从拖臂连接端到车轮端会有一个类似于V型的结构出现,这样的结构我们称之为全拖曳臂式。这种悬架结构相对来说较半拖曳臂式要复杂,性能好于半拖式,通常在法系车如标致、雪铁龙上较常见。富康的拖曳臂式后悬就是典型的全拖臂式结构,不过随着半拖曳臂式悬架结构的改善,全拖曳臂式已经非常少见了。

其实在拖曳臂式悬架的构造中还有许多讲究,例如液压减震器和螺旋弹簧的组合方式就有一体式和分离式。减震器和弹簧一体式的好处在于节省空间,增加舒适性,在这种结构中螺旋弹簧通常阻尼系数比较小,讲究乘坐舒适感,自然这种结构的承载能力也非常有限。减震器和弹簧分离式是通过增加弹簧阻尼弥补一体式承载能力不足的缺憾,不过这样一来乘坐舒适性又受到了影响,并且减震器和弹簧分开安装又比较浪费空间,所以这种结构通常只在MPV或小型厢式车上较为常见。

除了液压减震器和螺旋弹簧的组合方式有讲究外,在拖曳臂悬架的设计过程中,对连接左右拖臂的横梁也非常有讲究,因为横梁安装位置的不同会导致车辆的行驶性能有非常大的变化。如果横梁安装位置过于靠近拖臂和车身的连接点,那么车辆的舒适性就会非常好,但操控性会随之下降,因为这种结构会导致车身侧倾;如果横梁安装位置过于靠近车轮中心轴位置,车辆的行驶舒适性和操控性都不会有多好,但通过性和承载性更好,因为这样一来其性能就接近于整体桥式结构了。

麦弗逊

有什么用?

响应性和操控性良好。

结构简单,占用空间小。

成本低。

适合布置大型发动机以及装配在小型车身上。

不足:

稳定性差。

抗侧倾和制动点头能力弱。

耐用性不高。

减震器容易漏油需要定期更换。

代表车型:

麦弗逊在汽车前悬挂上的应用之广是其他悬挂无法比拟的。大到宝马M3,保时捷911这类高性能车,小到菲亚特STILO,福特FOCUS,甚至国产的哈飞面包车前悬挂都是采用的麦弗逊式设计。由于其占用空间小适合小型车以及大部分中型车使用国内常见的广州本田飞度、东风标致307、一汽丰田卡罗拉、上海通用君越、一汽大众迈腾等前悬挂均采用了麦弗逊式独立悬挂。

原理:

麦弗逊悬挂通常由两个基本部分组成:支柱式减震器和A字型托臂。之所以叫减震器支柱是因为它除了减震还有支撑整个车身的作用,他的结构很紧凑,把减震器和减震弹簧集成在一起,组成一个可以上下运动的滑柱;下托臂通常是A字型的设计,用于给车轮提供部分横向支撑力,以及承受全部的前后方向应力。整个车体的重量和汽车在运动时车轮承受的所有冲击就靠这两个部件承担。所以麦弗逊的一个最大的设计特点就是结构简单,结构简单能带来两个直接好处那就是:悬挂重量轻和占用空间小。

我们知道,汽车悬挂属于运动部件,运动部件越轻,那么悬挂响应速度和回弹速度就会越快,所以悬挂的减震能力也就越强;而且悬挂质量减轻也意味着弹簧下质量减轻,那么在车身重量一定的情况下,舒适性也越好。占用空间小带来的直接好处就是设计师能在发动机仓布置下更大的发动机,而且发动机的放置方式也能随心所欲。在中型车上能放下大型发动机,在小型车上也能放下中型发动机,让各种发动机的匹配更灵活。

大家都知道,宝马的6缸发动机是直列设计的,为了追求运动性,把其重心布置在前轴之后,因此发动机要占用大量的引擎仓空间,那么,选用一款结构简单,占用空间小的悬挂设计就显得由为重要。麦弗逊悬挂在向上行程时,也就是在发生转向侧倾时,车轮外倾角会自动加大,使轮胎能更好的跟路面结合,给整车提供更大的横向力,提高了转向操控极限。拥有出色的操控和响应性再加上紧凑的结构,很显然就成了宝马设计师设计前悬挂时的首选方案。对于小型车和微型车来说,尽可能的在狭小的发动机仓腾出空间布置发动机就更加重要了,所以他们也不得不选择麦弗逊悬挂,况且,如果做出合理的匹配,麦弗逊无论是操控和舒适性都是相当出色的。

说了这么多麦弗逊悬挂的优点,也该谈谈缺点了。也正是因为麦弗逊结构过于简单,造成悬挂的刚度有限。由于麦弗逊悬挂只能靠下托臂和减震器支柱来承受强大的车轮冲击力,所以较易发生几何变形。这种变形体现到驾驶感受上,就是驾驶者会明显的感觉到车身稳定性较差。无论是转弯侧倾,还是刹车点头现象,都非常明显。当然,设计师们也想了不少办法来解决稳定性问题。我们经常听说的横向稳定杆,防倾杆,平衡杆等等都是用来提高麦福逊悬挂几何刚度和横向稳定性的部件。

横向稳定杆是一根拥有一定刚度的扭杆弹簧,他与左右悬挂的下托臂或减震器滑柱相连。当左右悬挂都处于颠簸路面时,两边的悬挂同时上下运动,稳定杆不发生扭转;当车辆在转弯时,由于外侧悬挂承受的力量较大,车身发生一定侧倾。此时外侧悬挂收缩,内侧悬挂舒张,那么横向稳定杆就会发生扭转,产生一定的弹力,阻止车辆侧倾。从而提高了车辆行驶稳定性。而再增加支撑杆部件,则能达到同时提高悬挂纵向刚度的目的。

但是,光靠增加稳定杆所提高的性能是有限的,使用各种稳定杆设计能从一定程度上提高稳定性和悬挂几何刚度。如果要从根本解决这些问题,就必须改变整个悬挂的几何形状,那么多连杆和双摇臂悬挂就成了高性能悬挂的代表。麦弗逊悬挂除了在稳定性和刚度方面要逊色于多连杆以外,在耐用性上也不能与多连杆悬挂相提并论。由于麦弗逊悬挂的减震器支柱需要承受横向力,同时又要起到上下运动减低震动的目的,所以减震器支撑杆的摩擦很不均匀,减震器油封容易磨损造成液压油泄露降低减震效果。

发展历史:

关于麦弗逊悬架,车坛历史上还有这么一段记载。麦弗逊(Mcpherson)是美国伊利诺斯州人,1891年生。大学毕业后他曾在欧洲搞了多年的航空发动机,并于1924年加入了通用汽车公司的工程中心。30年代,通用的雪佛兰分部想设计一种真正的小型汽车,总设计师就是麦弗逊。他对设计小型轿车非常感兴趣,目标是将这种四座轿车的质量控制在0.9吨以内,轴距控制在2.74米以内,设计的关键是悬架。麦弗逊一改当时盛行的板簧与扭杆弹簧的前悬架方式,创造性地将减振器和螺旋弹簧组合在一起,装在前轴上。实践证明这种悬架形式的构造简单,占用空间小,而且操纵性很好。后来,麦弗逊跳槽到福特,1950年福特在英国的子公司生产的两款车,是世界上首次使用麦弗逊悬架的商品车。麦弗逊悬架由于构造简单,性能优越的缘故,被行家誉为经典的设计。