[XCAR 试驾 原创]

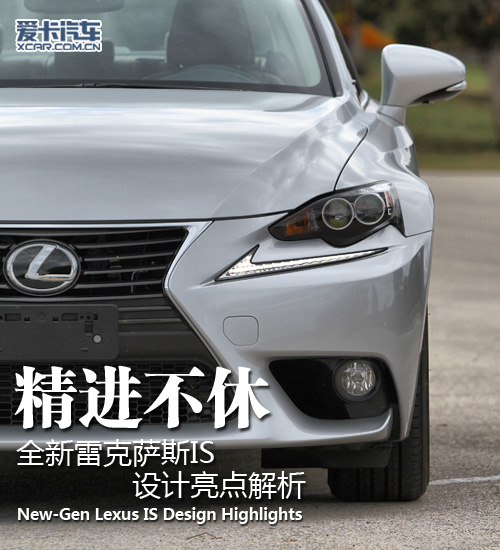

直至CT系列问世之前,雷克萨斯IS一直都充当着其品牌下入门级轿车的重要身份,虽然并没有多么悠久的历史,但IS却在短短十几年中为雷克萨斯品牌立下不可磨灭的功绩。2013年的底特律车展上,第三代雷克萨斯IS首次正式亮相,其前卫的造型设计惊艳了众多来自世界各地的观众。在推出正式的试驾报道之前,先让我们从设计和技术角度领略一下新一代IS的独特魅力。

历代车型回顾

IS是雷克萨斯研发的第一款紧凑型运动轿车,其中字母“I”寓意“Intelligent”、 “Innovative”、“International”,即智能、创新和国际化,而字母“S”则代表“Sedan”,即轿车之意。其主旨是为了在高端轿车市场中树立自身的品牌认知度,也是为了与当时几乎占领整个市场的欧系“三驾马车”——奔驰、宝马、奥迪竞争。

在这样的背景下,第一代雷克萨斯IS(XE10)在1998年应运而生,在日本本土则拥有一个“Altezza”的名字。有趣的是,当时的雷克萨斯IS并不是由丰田公司自己生产,而是由丰田持股的关东自动车公司(Kanto Auto Works)制造。凭借雷克萨斯IS在当年前卫的设计以及优异的操控性能,一经推出后便迎来了众多用户的青睐。

第一代IS拥有相当不错的改装潜力,因此受到不少玩家的欢迎。在D1GP漂移赛里,日本车手谷口信辉曾用过一台由HKS Racing Performer打造的Altezza改装漂移赛车,搭载2JZ-GTE发动机和HKS 3.5L套件,最大马力输出高于650hp。第一代雷克萨斯IS自1998年推出以来,曾获得1998-1999年日本COTY(Car of the Year Japan)荣誉,并在北美、日本、欧洲、澳大利亚等72个国家和地区销售多年,为雷克萨斯品牌赢得了良好的口碑和市场认知度,直到2005年才正式停产。

随着第一代IS的逐渐老化以及竞品的不断更新,雷克萨斯意识到是时候为消费者带来一款全新的换代产品了。2005年3月,第二代IS以L-finesse设计理念为基础,在日内瓦车展上首次亮相并在随后4月的纽约车展上正式发布了量产版本,并与当年九月开始在全球范围内销售。同时,之前的日版“Altezza”名称也停用并统一被称为雷克萨斯IS,并由丰田公司自行生产。基于第一代车型的雷克萨斯IS Sportcross旅行版车型也因并不理想的销售数量被停产。

第二代雷克萨斯IS(XE20)的研发目的在于通过提供更为优异的性能,进而增强IS车型的地位和价值,主要在动力和科技方面重点提升,不过设计风格上并没有第一代车型那么有特点了,之前的手表式仪表盘也并没有被延续。第二代IS的特点虽然没有第一代那么明显,也没有像第一代车型那么大的改装潜力,但是在动力方面却有巨大的提升。搭载2GR-FSE 3.5L V6发动机的IS350配合新一代6速变速箱,一度成为同级别中动力最强劲、加速最快的原厂轿车,这个记录直到近期才被新一代F30宝马335i打破。

第二代IS也是目前整个系列中车型种类最多的一代,2005年至今共推出过IS 200d、IS 220d、IS 250、IS 250 AWD、IS 300、IS 350、IS 350 AWD、IS F、IS C等。其中搭载2UR-GSE 5.0L V8发动机、配合世界首款8速变速箱的IS F(也称USE20),可输出416hp的强劲功率,0-100km/h加速时间仅需4.6秒,最高时速可达275公里/小时,直指宝马M3和奔驰C63等欧系性能车,虽然没有正式进入过中国,而且销量也并不像对手那样可观,但却在海外市场中树立了一块独特的地位,为IS系列的运动基因打下更加坚实的基础。

9月29日晚,被戏称为“杭州湾库里南”的超豪华SUV极氪9X携Max、Ultra、Hyper和曜黑4款车型上市,零售价46.59万元起至59.99万元起,享受置换权益后限时售45.59万元起。

很多人还觉得合资品牌玩不转智能化,认为增程技术是过渡方案,别克却用实打实的产品力打破了这些偏见。想要打破这些刻板印象,别克手里的牌首先就得硬,亮的第一张就很惊艳,至境L7。上来就瞄准了增程轿车的市场空白,一口气抛出五大卖点:性能不衰减、续航破千、电池超安全、智驾第一梯队、底盘越级豪华。可以说招招都打在了要害上。

9月27日,五菱旗下的A0级纯电车型缤果S正式上市,售价区间为6.68万-7.98万,新车配备31.9kWh和41.9kWh的磷酸铁锂电池组,续航里程分别为325和430km。

9月27日,北京越野宣布BJ30旅行家正式上市,官方指导价9.99万元起,旅行焕新价8.39万元起。新车增加燃油7座版,二、三排均支持放倒。此外,BJ30旅行家的中控屏幕尺寸还升级至15.6英寸(老款14.6英寸)。

OCTA是卫士的极致形态,霸气宽体设计使车身加宽68毫米,加高28毫米。它是一款既能上赛道,又能去极端越野的终极座驾,2款车型的官方售价分别为224.66万元和242.48万元。